近日,我院孔祥清教授团队在力学与复合材料交叉领域中石墨烯及纤维增强水泥基复合材料界面及多尺度力学性能研究方面取得新进展,相关研究成果《Using graphene oxide to enhance the bonding properties between carbon fibers and cement matrix to improve the mechanical properties of cement-based composites》和《Influence of graphene oxide on mechanical behavior of polypropylene fibers reinforced cement-based composites from a macro-to-micro perspective》发表在中科院一区TOP期刊《Construction and Building Materials》上,《Influence of reduced graphene oxide modified CF on mechanical properties and durability of cement-based composites in its current form for publication in the Journal of Reinforced Plastics and Composites》发表在国际知名期刊《Journal of Reinforced Plastics and Composites》。论文通讯作者为孔祥清教授,ok138cn太阳集团为通讯单位。上述研究得到辽宁省自然科学基金项目、中央高校基本科研业务费专项资金等资助。

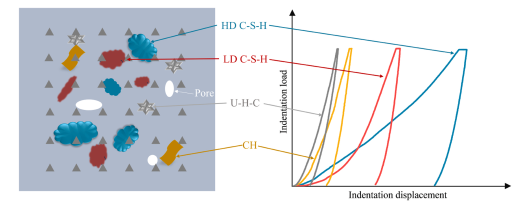

传统水泥基材料因天然非均质、多相脆性和低抗裂韧性,在复杂环境下易开裂,影响结构耐久性。为解决这一难题,本研究以氧化石墨烯(GO)和聚丙烯(PP)纤维增强水泥基复合材料为研究对象,基于多尺度实验并结合理论分析,从宏观到微观再到纳米多尺度系统解析其力学性能及增强机制。研究通过宏观力学测试测定弹性模量、抗压强度、抗折强度、断裂能与断裂韧性;结合微米划痕和纳米压痕技术,分析水泥各相(C–S–H、CH、U–H–C)体积分数及微观力学性能;在此基础上,建立了纳观-微观-宏观的多尺度关系模型。该研究首次将宏观与微观力学结合,全面解析GO/PP纤维增强水泥基复合材料性能。研究成果不仅为高性能水泥基材料设计提供了新思路,也为纳米材料在土木工程中的应用提供了理论支撑。

纳米压痕实验及水泥基材料典型相的压痕载荷-位移曲线

(2)石墨烯改性纤维增强水泥基复合材料界面及力学性能研究

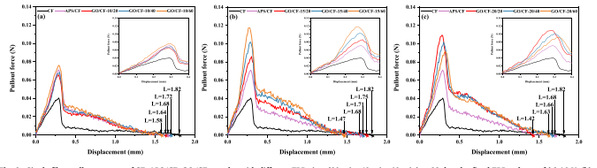

纤维(CF)因高强度、低密度和耐腐蚀性被广泛应用于复合材料,但其光滑惰性表面导致与基体结合力不足,限制了材料的力学性能发挥。为解决这一问题,本团队创新采用氧化石墨烯(GO)电泳沉积(EPD)技术,实现碳纤维界面的高效改性,显著提升复合材料整体力学性能。团队通过调控EPD电压(10–20 V)和沉积时间(20–60 min),精准控制GO在纤维表面的沉积厚度与形态。单纤维拔出实验显示,GO/CF-15/60(15 V,60 min)的界面结合力最优,其与水泥基体的粘结强度较未处理碳纤维提高了262%,较传统硅烷化处理碳纤维高出88.5%。研究表明,GO的皱褶结构及丰富的含氧官能团促进水化产物附着,使纤维与基体更加致密,从而有效提升载荷传递效率。进一步分析显示,纤维界面性能与水泥浆力学性能高度正相关,说明优化界面是提升复合材料性能的关键环节。该研究首次系统量化了EPD参数对GO/CF界面及力学性能的影响,为高性能纤维增强水泥基材料设计提供理论支撑和技术路径,为LNG储罐、深地井筒等极端工况下结构材料优化提供了新思路,也为纳米材料在土木工程中的应用奠定了基础。

纳米材料改性纤维拉拔载荷-位移曲线

论文链接:

(1)https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.140902

(2)https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.138992

学年校历

学年校历