近期,我院教授朱建鲁团队在多介质管道非稳定流动方向取得新进展。相关研究成果《Study on water hammer phase transition characteristics of dense/liquid phase CO2 pipeline》发表在《Energy》;《Numerical simulation of water hammer in liquid hydrogen pipeline considering unsteady friction and cavitation》发表在《International Journal of Hydrogen Energy》;《A review of stratification characteristics and influencing factors of mixed components》发表在《International Communications in Heat and Mass Transfer》。其中,《Energy》是能源科学领域的权威期刊(SCI一区TOP),《International Journal of Hydrogen Energy》是氢能研究领域的国际著名期刊(SCI二区),《International Communications in Heat and Mass Transfer》是传热传质领域的国际核心期刊(SCI 二区)。论文通讯作者为朱建鲁老师,ok138cn太阳集团为第一署名单位。上述研究得到了国家自然科学基金项目资助。

论文首页

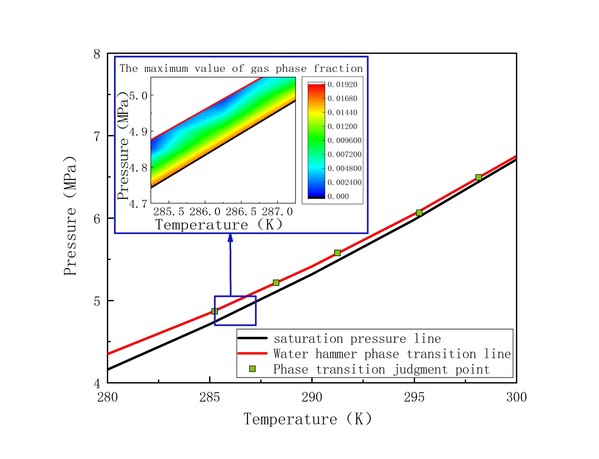

(1)密相/液相二氧化碳管道水击相变特性与瞬态流动机理研究

密相及液相二氧化碳管道在水击条件下易进入相平衡区,引发剧烈的压力波动与流动不稳定。本研究结合相平衡实验与数值模拟,筛选出适用于二氧化碳相变计算的状态方程,并基于特征线法与等熵原理建立了一维水击瞬态流动模型。研究发现,当运行温度为280–300 K且压力高于饱和压力0.59%–4.55%时,管道将进入气液两相区。研究揭示了二氧化碳在水击过程中的瞬态相变耦合规律及其对压力波传播特性的影响,为CCUS管道的动态控制与安全运行提供了理论依据。

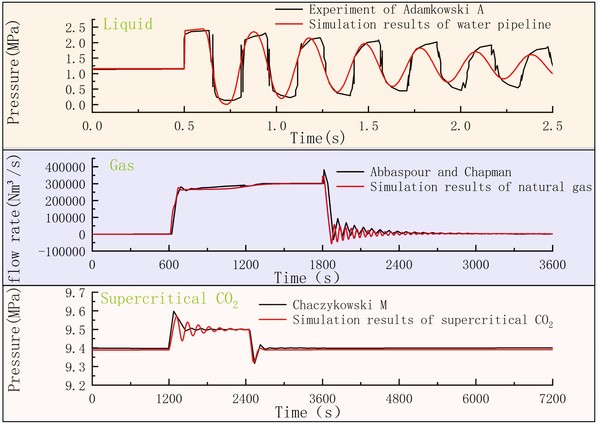

管道水击参数变化与相变安全边界

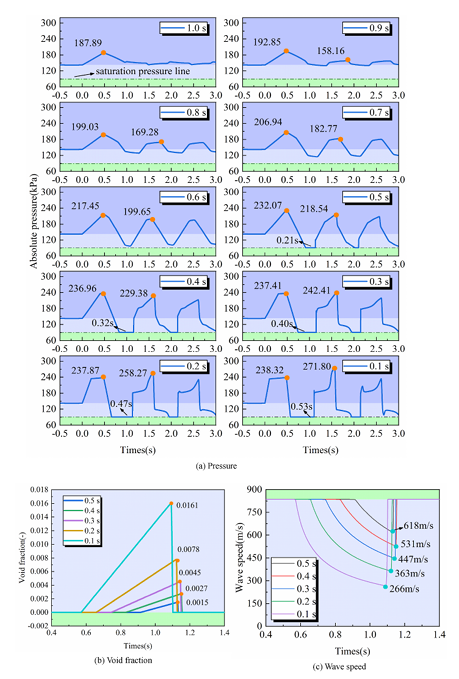

(2)液氢管道非稳态摩擦与汽蚀机理研究

液氢在极低温条件下输送时具有高压缩性与高饱和蒸气压,其在水击作用下易发生剧烈相变和汽蚀,是氢能输送系统安全的关键挑战。针对传统模型未能准确描述非稳态摩擦效应与相变耦合特征的问题,提出了耦合非定常摩擦效应的改进瞬态模型,实现了液氢管道中非稳态摩擦、气腔演化及相变过程的耦合模拟。研究结果表明,该模型在压力波衰减和相变预测方面具有更高精度,揭示了阀门关闭速率、流动状态与过冷度等因素对汽蚀强度及相变行为的影响规律。该研究深化了对液氢在水击条件下相变耦合与能量传递机理的理解,为氢能输送系统的动态安全评估与工程防护提供了理论支撑。

不同流速下管道末端的压力、空隙率和波速

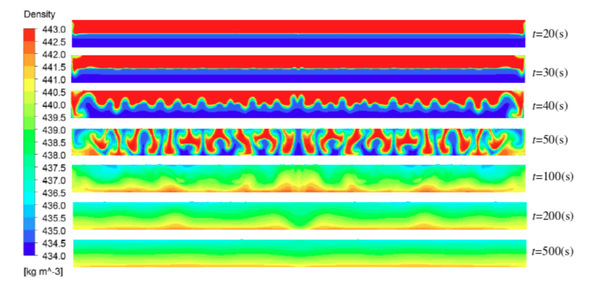

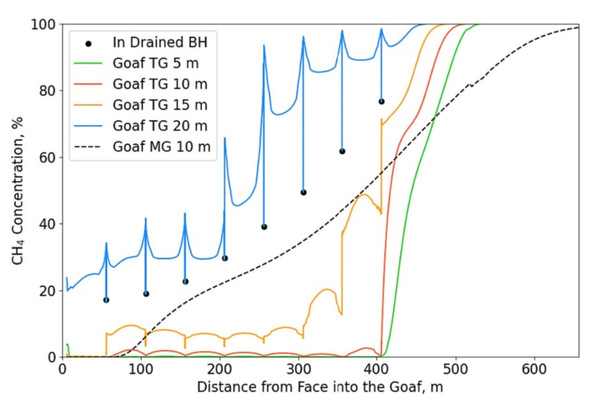

(3)混合组分分层特性及影响因素研究

混合组分分层对气液系统存储、运输与分离至关重要,其核心是重力场下密度差异沉降与分子扩散的相互作用,目前气态、超临界态分层的微观机理研究仍较匮乏。通过实验、CFD 与 MD 模拟,明确了均相气液系统中重力与扩散的作用规律:液体分层由密度差主导,易因加热扰动翻覆;气体系统中工程场景下分子热运动多占主导,仅初始不均时可能瞬时分层。同时明确温度、压力、高度差及时间对分层的关键影响。该研究为氢能输运、LNG 存储、煤层气治理及核安全等领域的风险评估与工程优化,提供了重要理论支撑。

分子分层以及其影响因素

学年校历

学年校历